基本的には、「足るを知る」「身の丈にあった」ということなんでしょうが、それが難しい気がします。そもそも、自分が本当に興味のあることって何なんだろう、ということから考えないとですね。

定年って生前葬だな。

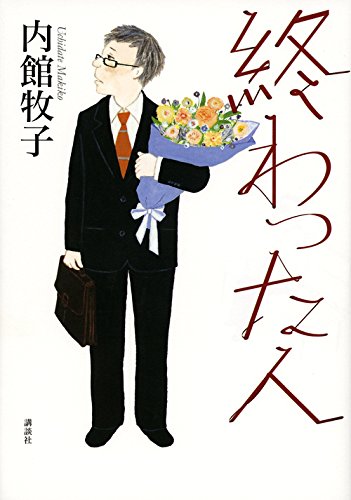

衝撃的なこの一文から本書は始まる。

大手銀行の出世コースから子会社に出向させられ、そのまま定年を迎えた主人公・田代壮介。仕事一筋だった彼は途方に暮れる。年下でまだ仕事をしている妻は旅行などにも乗り気ではない。図書館通いやジムで体を鍛えることは、いかにも年寄りじみていて抵抗がある。どんな仕事でもいいから働きたいと職探しをしてみると、高学歴や立派な職歴がかえって邪魔をしてうまくいかない。妻や娘は「恋でもしたら」などとけしかけるが、気になる女性がいたところで、そう思い通りになるものでもない。

これからどうする?

惑い、あがき続ける田代に安息の時は訪れるのか?

ある人物との出会いが、彼の運命の歯車を回す──。

シニア世代の今日的問題であり、現役世代にとっても将来避けられない普遍的テーマを描いた話題沸騰必至の問題作。[amazonjs asin=”4062197359″ locale=”JP” title=”終わった人”]

読んでいないけど、圧倒的なリアル感がいいですね。出世の望みがなくなり、出向って、もうリアルすぎて涙が出てきちゃいます。

以下の記事を見つけて、心揺さぶられました。仕事一筋からはほど遠いですけどね。

「終わった人」というタイトルは、すでに決めていた。

主人公はエリートがいい。雇用延長もできたが、その多くの場合、これまでのキャリアを踏みにじるような、バカにした仕事を与えられる。とてもプライドが許さず、応じなかった。結果、「毎日が大型連休」になった男の悲哀は、エリートの方が明確に出ると思ったのだ。

まさに仕事一筋の男だったため、友達もいないし、趣味もない。やりたいこともない。やりたいのは仕事なのだ。しかし、来る日も来る日も何とか時間をつぶさなければならず、見たくもない映画を見に行ったり、スポーツジムに入ったり、カルチャースクールに通ったりする。それでも「自分は老人ではない」という矜持があり、老人の溜まり場と言われる図書館には行かない。歩数計をつけて散歩もしない。昼間のジムは爺さん婆さんばかりだが、一線を画して仲よくしない。それでもやがて気づく。「傍から見たら、俺も単なる爺さんなんだろな」と。激しい落ち込みの中、悶々と日々を送る。

私はこの本音と悲哀をしつこいほど書いたのだが、びっくりしたのは講談社に寄せられる読者カードのコメントである。圧倒的多くが書いてくる。

「どうして男の気持がわかるんだ」

「これは僕自身がモデルかと思った」本当である。担当編集者によると、こんなにも多く読者カードが来たことは、編集者人生で初めてだという。

モデルはいない。まったくいない。だが、自分がモデルかと思うということは、本音では「もっと仕事をしたい」と悶々としている人が、いかに多いかという証拠ではないか。

主人公をエリートにしたのは、もうひとつ理由がある。

私自身が還暦を迎えた頃、急にクラス会や昔のサークルの食事会や、古い仲間たちとの集りがふえた。それらのメンバーはほぼ同年代である。定年になって暇があり、幹事を引き受ける人が出て来たのだろう。

それらに出席してみて、感じた。男も女も、エリートも非エリートも、美人も不美人も「終わった人」としての着地点は大差ないなァと。

むろん、終わるまでの人生には差があろう。エリートや美人ならではの幸せな経験や、高揚することや、稀有な僥倖もあったはずだ。それらは人生の過程において、非エリートや不美人は手にしえないものが多いに違いない。

だが、「終わった人」になると、みんな横一列に着地している。そう思えてならなかった。むしろ、エリートや美人は過程が華やかだっただけに、「終わった人」の状況に対し、より切なさを抱いているように見え、非エリートや不美人は、うまくソフトランディングができている気がした。

ああ、人生は帳尻が合うものだと、何度感じさせられたかわからない。本著の主人公もそれを感じ、次に生まれてくる時は一流大学、一流企業、出世コースという人生は選ばないと思ったりもする。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49790

コメントを残す